建築確認申請とは?ガレージや倉庫も忘れずに!基礎知識と申請手順を徹底解説

ガレージや倉庫などの建物を新しく建てたり、改築・増築を行う際に必要となる手続きの中に「建築確認申請」があります。この申請を忘れると違法建築となり後々トラブルになったり、想定外の出費が発生してしまう可能性があるため、非常に重要な手続きになります。

ただ、「建築確認申請」が必要な工事は、一生のうちでもそうそう経験することもなく、専門家でないと手続きや必要となる書類の準備なども煩雑です。

そこで、この記事では、建築確認申請の概要から手順、注意点までを詳しく解説していきます。また、「建築確認申請をしなかった場合どうなるのか?」についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

建築確認申請の概要

建築確認申請とは、建物を新築・増築・改築する際に、その建築物が建築基準法や都市計画法など各種条例に適合しているかを確認するための手続きで、建築主(建築を発注した施主)の義務になります。万が一、申請を怠ると法令違反や違法建築物となってしまう危険性があり、行政からの指導に従わない場合、罰金刑や懲役刑を受ける可能性があります。また、本来であれば建築主が行うことになっていますが、建築主から委任された建築士が申請代行するのが一般的です。

この申請は、個人がご自身所有の敷地内に建てるガレージや倉庫であっても必要になり、決して軽視できません。「建築確認申請 忘れてた」や「建築確認申請しなかった」という事態に陥らないためにも、しっかりと手順を踏み、申請を完了させることが大切です。

建築物とは

そもそも「建築確認申請」が必要となる「建築物」とは何かを知ることが大切です。建築基準法の定義では「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。ここには住宅やオフィスビルだけでなく、ガレージや倉庫も含まれます。したがって、お庭などの敷地内に建てる倉庫やガレージなども「建築物」に該当し、基本的には建築確認申請が必要となります。

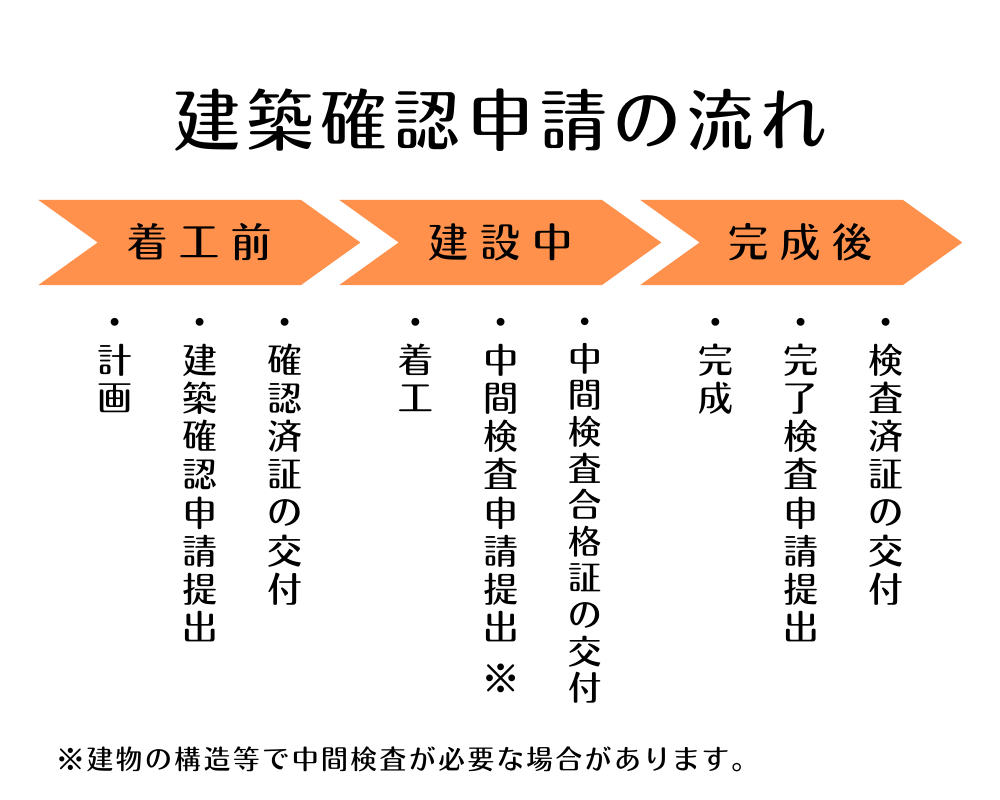

建築確認申請の手順

工事計画や仕様内容が決定すれば、工事着工前に建築主事(建築物の確認や審査、検査などを行う公務員)又は指定確認検査機関(民間)へ建築確認申請書を提出し、建築計画に問題がないか確認を受け、問題がなければ『確認済証』が交付されます。この『確認済証』の交付を受けて初めて着工することができるようになります。

また、建築確認申請を提出してから確認済証が交付されるまでに要する期間は、書類や建築計画に不備がなければ35日以内に完了しますが、不備等があって再審査が必要となった場合はさらに日数を要することになります。

工事期間中に建物の構造等により中間検査が必要な場合がありますが、倉庫やガレージの場合は概ね中間検査は不要となることが多く、詳しくは建築確認申請提出時に確認をしてみてください。

問題なく工事が完成したら、完了検査の申請を行い、完了検査を実施してもらいます。完了検査実施後、計画通りに問題なく工事が完了していることが確認出来たら『確認済証』が交付されます。

建築確認申請の大まかな流れは下図の通りになります。

工事前に交付される『確認済証』と、工事後に交付される『検査済証』は紛失しても再発行されませんので、大切に保管しておきましょう。

万が一紛失してしまった場合は、申請を行った自治体の建築確認台帳に記載されているので「台帳記載事項証明」を発行してもらうことはできます。

必要書類について

・建築確認申請審査受付表

建築確認申請を提出するためには審査受付票が必要です。申請者の連絡先や物件情報、請求書の宛先を記入します。

・確認申請書

設計主、建築地の住所、敷地面積や建蔽率、用途地域などを記載した書類になります。

・委任状

建築確認申請の提出は建築主(施主)の義務ですが、一般的に設計事務所や施工会社が代理で行うため、委任状が必要となります。

・建築計画概要書

確認申請書と同内容の書類ですが、建築後に一般公開され不動産の調査の際に閲覧できる書類です。

・工事届

建築主の情報や工事期間、建物の主要用途などを記載した書類になります。

・各種設計図面

面図、平面図、配置図、付近見取り図など、建物の内部や周辺環境がわかる図面になります。

・確認済証

建築確認申請を申請したのちに、計画が問題ないことを証明する書類になります。

・検査済証

工事完成後に計画通りに工事が実施されたことを証明するための書類になります。

建築確認申請を行う上での注意点

・早めの準備が重要

申請に関する書類作成や審査には時間がかかるため、建築計画が決まった段階で早めに準備を始めることが望ましいです。特に年末年始や繁忙期は申請が立て込むため、早めの準備が工期の遅延を防ぐポイントになります。

・専門家に相談する

建築確認申請は専門的な知識を必要とするため、建築士や行政書士といった専門家に相談することが推奨されます。特にガレージや倉庫などの小規模な建物であっても、地域によっては複雑な制約があるため、しっかりとサポートを受けることでスムーズに進められます。

・法令を確認する

建築基準法や都市計画法に関する知識も大切です。地域によっては、防火や耐震、景観などの条例が追加されている場合があり、これらに適合することが求められます。

工事計画が変更となった場合

万が一、検査済証の発行後に工事計画の変更が生じた場合は、計画変更申請手続きを行う必要があります。

着工後に計画変更が生じた場合は、計画変更申請手続き後に再度『確認済証』の交付を受けてからでないと変更部分の着工はできません。計画変更申請に要する期間は概ね最初に行った建築確認申請に要した期間と同程度となりますので、約1ヶ月程度となります。

その間、工事がストップし工期延長や工事内容変更に伴う追加費用や、計画変更申請にかかる費用が追加されますので、計画変更が発生しないよう注意しましょう。

ただし、変更内容が軽微である場合は完了検査時に該当部分の図面や変更内容を申請書に記載するだけで済みますが、「軽微な変更」か「計画変更」かの判断がつきにくい場合は必ず事前に確認しましょう。

建築確認申請をしなかった場合

建築確認申請をせずに建築物を建てた場合、法律に基づく罰則が科せられる可能性があります。また、後から「建築確認申請 忘れてた」と気づいた場合でも、申請は受理されないことが多いため、その建物は違法建築扱いとなります。違法建築は、売却や増築の際に支障をきたすばかりか、最悪の場合、撤去を求められることもあるため、建築確認申請は必ず計画が決まった段階で申請するようにしましょう。

建築確認申請が不要な場合

建築確認申請は建築物の安全性や周辺環境への影響を確認するために必要ですが、すべての建築物が申請対象になるわけではありません。建築基準法では、一定の条件を満たす建築物については、申請を省略できるケースがあります。以下に建築確認申請が不要となる代表的な例を紹介します。

・延床面積が10平方メートル以下の建築物

小規模な建物(延床面積が10平方メートル以下)の場合、建築確認申請が不要です。例えば、庭に小さな物置を建てる場合や、簡易なガレージを設置する場合などが該当します。ただし、用途や地域の条件によっては申請が必要になることもあるため、事前に確認が大切です。

・都市計画区域外の建物

都市計画区域外に建てる建物についても、原則として建築確認申請は不要です。都市計画区域外とは、都市計画法による規制が適用されないエリアで、郊外や山間部などが該当します。ただし、建物の用途や規模、地域の条例によっては申請が必要な場合もありますので、地域の建築指導課などに確認するのが安心です。

・仮設建築物

工事現場で使用する仮設のプレハブや倉庫、イベント用のテントなど、短期間使用される仮設建築物は、建築確認申請が免除されることがあります。ただし、「使用期間が1年以内」などの条件があるため、期間を超える場合や用途が特殊な場合は申請が必要です。

・特定の用途に限る建物

建築確認申請は、用途や構造が限定される場合に不要になるケースもあります。たとえば、農作業で使う農業用倉庫など、特定用途に限定された建物は、地域によっては申請の対象外となることがあります。これは、建物の場所が周囲に与える影響が少ないと判断される場合が多いからです。

・防火・準防火地域外の木造の小規模建築物

防火地域や準防火地域では、建物の耐火性が求められるため、小規模であっても建築確認申請が必要です。しかし、これらの地域外で、かつ木造の平屋建てなどの一定条件を満たす小規模な建築物については、申請が不要になるケースもあります。これは、周囲への火災リスクが比較的少ないためです。

・注意点

建築確認申請が不要な場合でも、必ずしもすべての法的規制から免除されるわけではありません。特に、防火・準防火地域の指定がある場合や、条例による高さ制限などがある地域では、建築確認申請が不要な条件に該当しても、他の法律や規制の影響を受けることがあります。また、用途や構造に応じて、後から建築確認申請が必要になる場合もあるため、しっかりと確認を行いましょう。

まとめ

建築確認申請は、建築基準法や都市計画法に基づいて建物を適正に建築するために必要な手続きです。特に、ガレージや倉庫といった小規模な建物であっても、10㎡を超える場合は原則申請が必要となりますので、計画段階で必ず確認を行い、しっかりと申請手順を踏むことで、将来的なトラブルを回避できます。

お問い合わせ

ご不明点やご質問などお気軽にお問い合わせ下さい

※受付時間 10:00~17:00

(土日祝除く)

※お問い合わせフォームは

24時間受付中

※後ほど担当スタッフより

ご連絡差し上げます。

“建築確認申請とは?ガレージや倉庫も忘れずに!基礎知識と申請手順を徹底解説” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。